望祭岭的传说:黄氏家族的精神丰碑

湘中大地,层峦叠嶂,乌石峰以东、隐山以北的群山之中,一座名为“望祭岭”的山头静静伫立,已历三百余载。这座看似平凡的山岭,却承载着一段跨越明清的传奇,更见证着一个家族绵延不绝的精神传承。

明末清初:乾裔公的崛起

明崇祯四年深秋,湘乡二十都东山石板冲的一户黄姓农家,迎来了一个男婴的啼哭,他便是后来被尊为望祭岭始祖的乾裔公。公字元裔、号致还,在清顺治初年与弟弟踏上迁徙之路。他们肩挑竹篾容筐,沿着蜿蜒的山路,历经艰辛,最终在湘潭十一都十甲隐山东北的珂里桥畔荒岭落脚。

那时的望祭岭,还是一片无名野岭,荆棘丛生,野兽出没,连山间小道都湮没在齐腰深的黄荆丛中。乾裔公以贩卖砂罐为生,每日挑着沉重的陶器,翻山越岭,叫卖于乡间。

好心善意:黄金与命运的归属

某个残阳如血的傍晚,乾裔公挑着砂罐行至山间,突然被黄荆丛中的老树根绊倒。粗陶砂罐碎了一地,发出清脆的悲鸣。这个精瘦的汉子没有咒骂,而是好心善意地就着月光刨挖起害人的树根。当铁锄与硬物相撞,发出异响时,他意外地发现了一窖深埋地下的黄金。

这夜的山风,仿佛也裹挟着传奇的气息。乾裔公循着微弱的纺车声,叩响了山坳间孤灯独照的茅屋。开窗递锄的妇人,面容清秀却难掩憔悴,她是守寡多年的龙氏。当乾裔公将黄金原封不动奉还时,命运的纺车开始编织新的经纬。这个用竹篾补衣的砂罐匠,用最朴实的善良,叩开了新生活的大门。

善行义举:乾裔公的传奇人生

次年春天,望祭岭上燃起了新的炊烟,黄荆花丛中多了一座夯土为墙的瓦房。发家后的乾裔公依旧贩卖陶器,有剩余时间还兼耕田土。他在岭下开垦了大片荒地,种上了稻谷和蔬菜,每逢农忙时节,便亲自下田劳作,挥汗如雨。田间的庄稼在他的精心照料下长势喜人,秋收时总能收获满满的粮仓。只是肩头的扁担多系了一串铜铃。叮当声中,他揖资修缮了珂里桥和通箭桥的青石台阶,在人们经常出入的要道铺就砂子或麻石。每逢灾年,岭下总会支起施粥的棚子;寒冬腊月,过路的樵夫总能在山神庙发现新添的棉衣。

最让乡邻称奇的是,这位善人连乞丐上门都奉若宾客。祠堂落成时,流水席绵延三日,方圆十里的饥民都得以饱餐。乾裔公的善行不仅限于本族,更影响了其他姓氏的人。他们纷纷效仿,筑桥修路,救助他人。这些善行不仅改善了当地的生活条件,也增强了邻里之间的凝聚力。

岁月流转:传奇的传承与发扬

嘉庆丙寅年的冬祭格外隆重。此时距乾裔公辞世已近百年,他的子孙在望祭岭南麓建起了三进祠堂。飞檐下的铜铃与当年扁担上的如出一辙,山风掠过时,叮咚声仿佛仍在诉说那个砂罐匠的初心。祭典当日,十丈红绸从祠堂直铺到山脚,各地赶来的黄氏子孙填满了整片山坳。最年长的族老颤巍巍捧出传世砂罐,罐身裂痕犹在,却已用金漆描成祥云纹样。

岁月流转,望祭岭的传奇在黄荆坪生了根。2017年秋天,我寻访至排头乡长山村时,随意问路的老农竟能准确指出古墓方位:“砂罐子客就睡在那片沉甸甸的稻田上首。”片刻来到墓地,在杂草丛生中虽然不见了墓碑,但在拜台上却能找到不少前来拜坟的子孙遗留下来的痕迹,引人注目的是旁边留下多具陶瓷碎片,证明了墓的主人正是我要找的砂罐子客。在墓旁住着一户肖姓人家,中年男子笑着递来茶水,每年都有不少外地的后生上山祭扫,去年还有几个回国裔孙捧着砂罐碎片在坟前悼念呢。

望祭岭下,精神永续

山脚下的黄荆坪,早已脱去了往日的荒凉外衣,换上了繁华的新装。然而,每逢清明时节,那古老的祠堂遗址前,依旧有人虔诚地摆放着新烧的砂罐,仿佛在诉说着一段跨越时空的对话。那些粗陶器皿中,盛满了新酿的米酒,在春阳的照耀下,泛着如玉般温润的光泽,仿佛三百年前那个跌碎的砂罐,在时光的淬炼中,已然化作了不朽的传奇。

望祭岭上,铜铃在山风中轻轻摇曳,发出悠扬的声响。那铃声,如同古老的歌谣,讲述着一个关于善良与坚守的动人故事。这里,埋葬的不仅是砂罐子客的骸骨,更是一个家族永不褪色的精神图腾,在岁月的长河中熠熠生辉。

乾裔公,这位望祭岭的始祖,以其勤劳与善良赢得了世人的敬仰。他不仅亲手开垦荒地,建造家园,更以一颗仁爱之心,温暖着周围的每一个人。修桥铺路,他让往来行人免受跋涉之苦;施粥济贫,他在灾年之际为饥民送去生命的希望。寒冬腊月,山神庙里新添的棉衣,是他对过路樵夫的默默关怀;祠堂落成时绵延三日的流水席,更是他广纳四方、乐善好施的生动写照。

乾裔公的善行如春风化雨,滋润了这片土地,也感染了其他姓氏的人。他们纷纷效仿,共同筑就了一个充满善意的社区。在这里,善行成为一种习惯,一种传承,一种凝聚人心的力量。

如今,望祭岭的铜铃依旧在山风中轻吟,那铃声穿越时空,仿佛乾裔公的谆谆教诲,时刻提醒着后人:勤劳致富,善良待人,坚守精神。这不仅仅是一个家族的故事,更是一个社区、一个民族的精神象征,永远激励着我们在前行的道路上,不忘初心、砥砺前行。

菱谿房黄笃杰-毛泽东一

菱谿房黄笃杰-毛泽东一 四窑里、双观、泉塘三

四窑里、双观、泉塘三 双观房黄高——优秀!

双观房黄高——优秀! “天子特赏”——菱溪

“天子特赏”——菱溪 山東截取補用同知黃篤

山東截取補用同知黃篤 泉塘房黄佳怡-西安交通

泉塘房黄佳怡-西安交通 4月23日泉塘族人聚会南

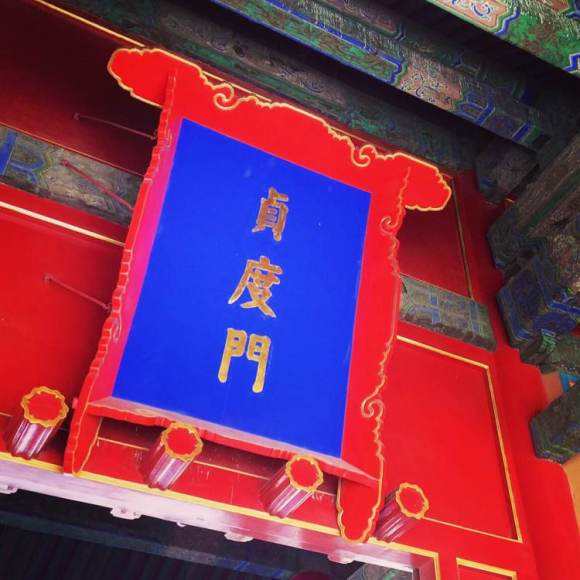

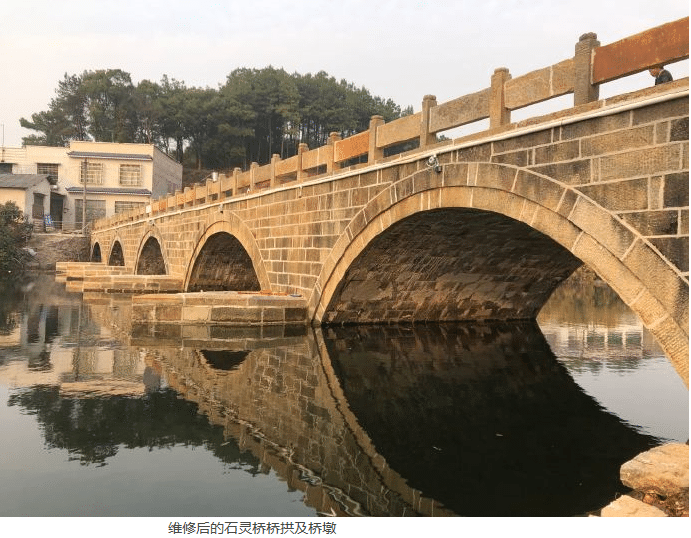

4月23日泉塘族人聚会南 石灵桥——黄日燦费千

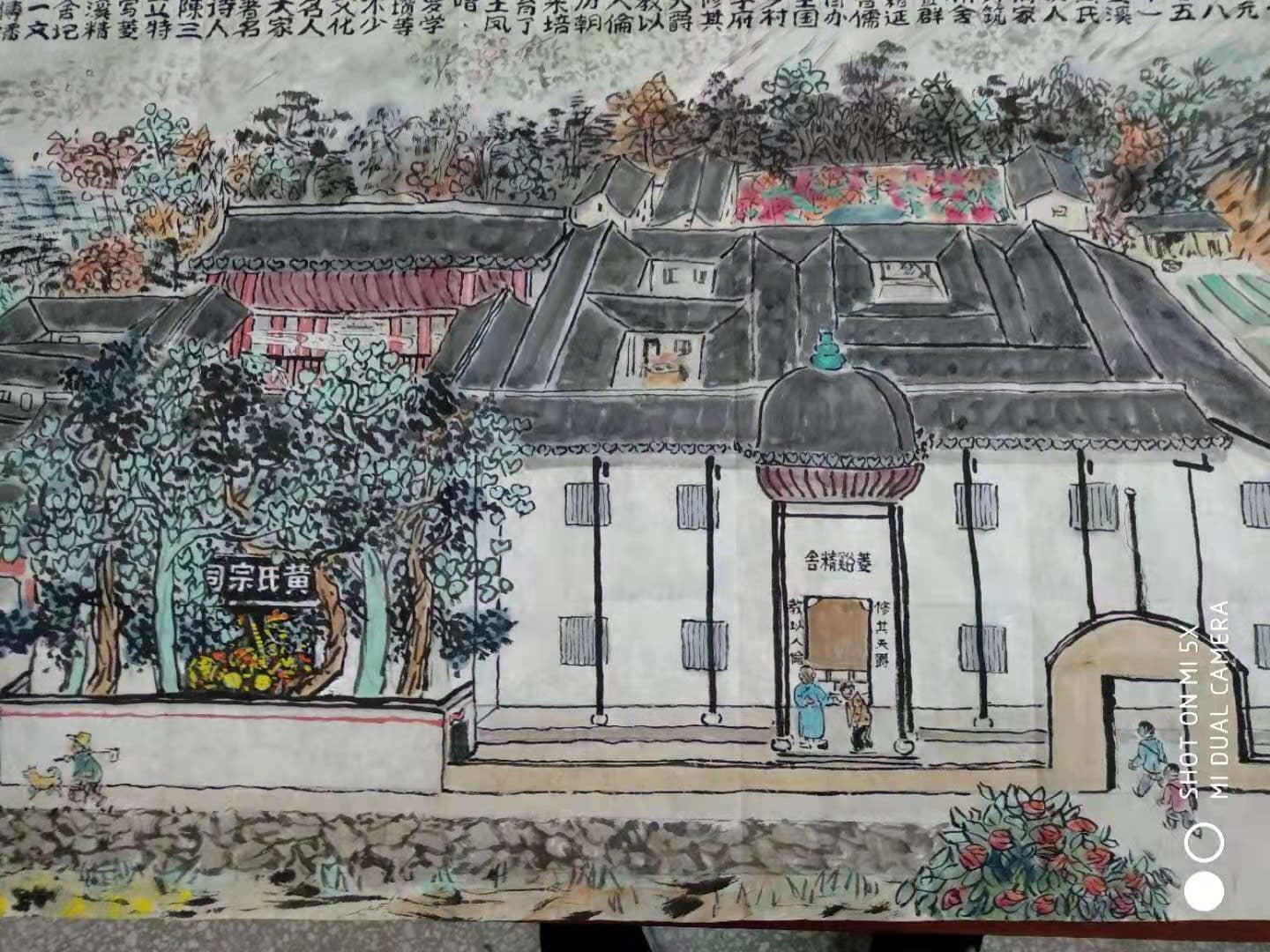

石灵桥——黄日燦费千 菱谿精舍記(清·陈三

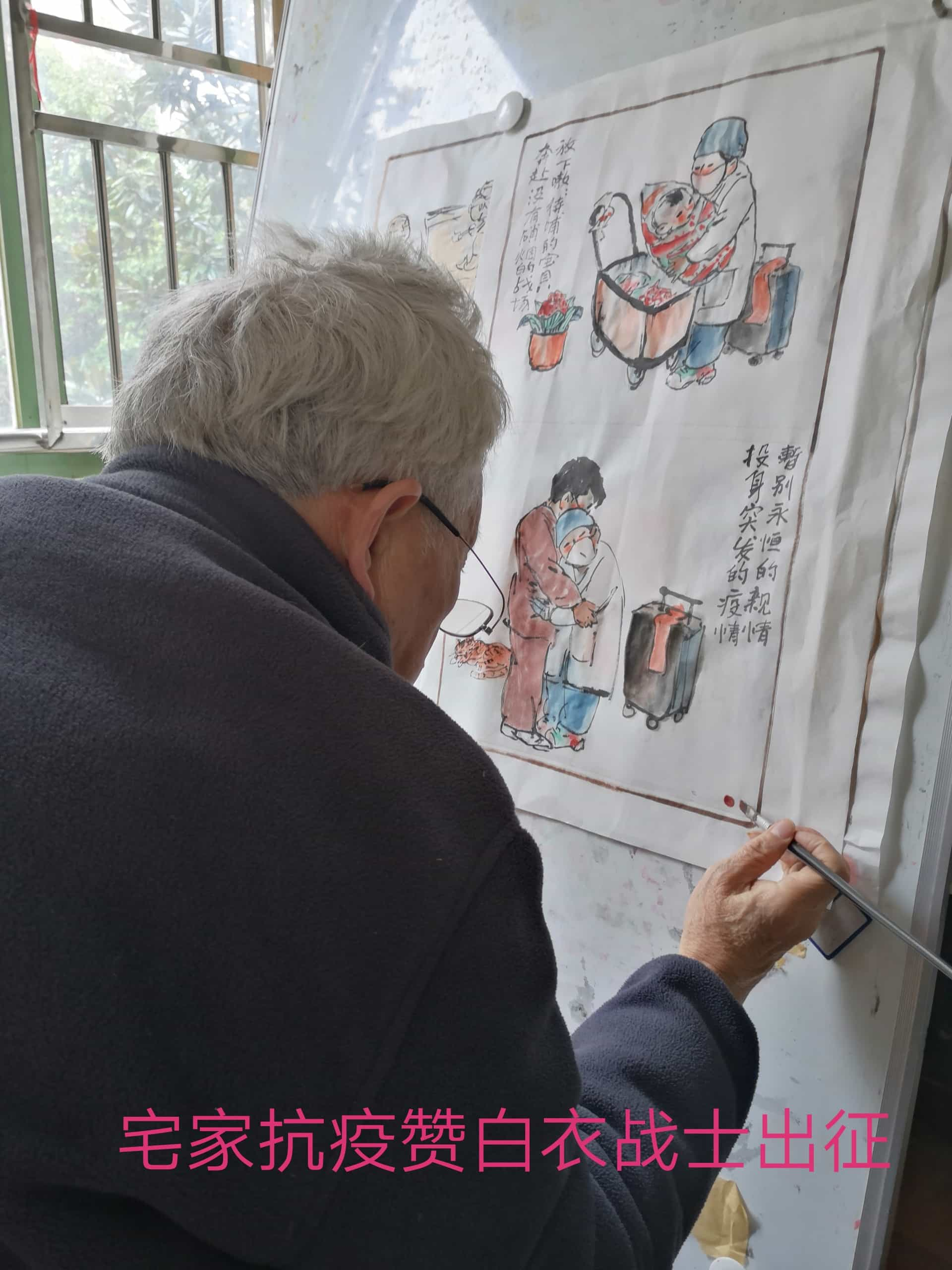

菱谿精舍記(清·陈三 菱溪旦希创作系列漫画

菱溪旦希创作系列漫画 江西同富分支之12-长沙

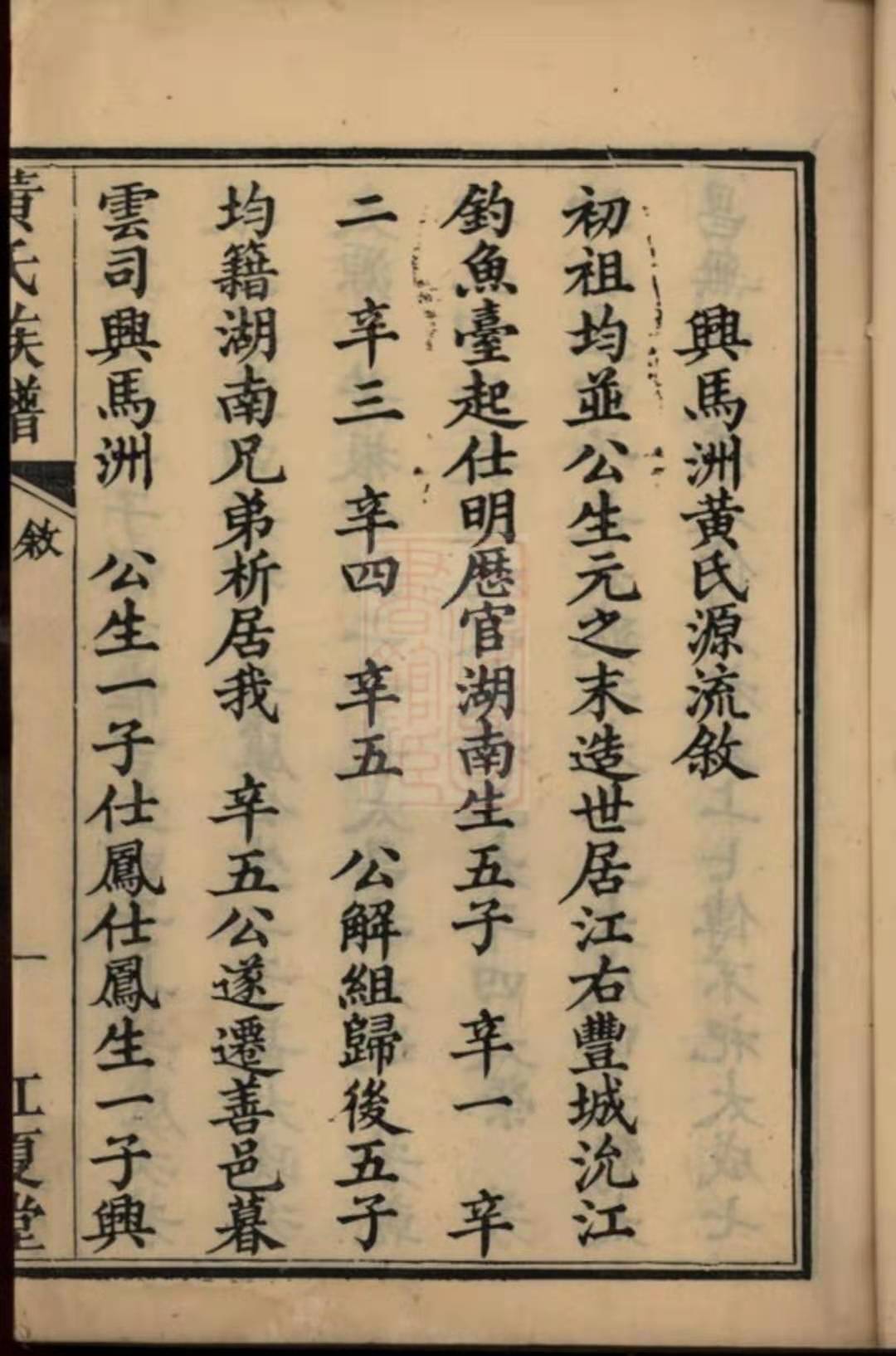

江西同富分支之12-长沙 民国14年《上湘城北黄

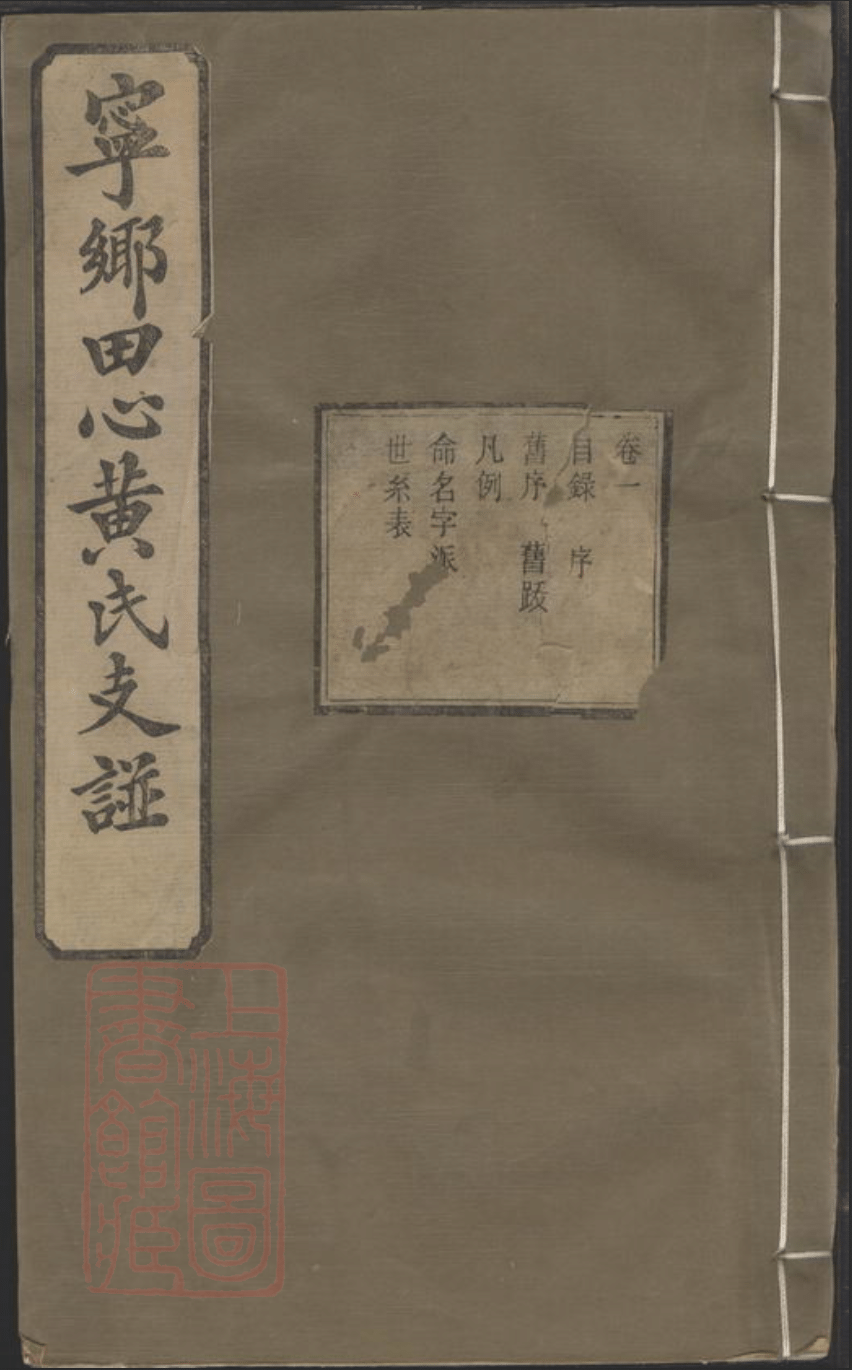

民国14年《上湘城北黄 民国37年宁乡田心黄氏

民国37年宁乡田心黄氏 湘菜大师黄永林应奥地

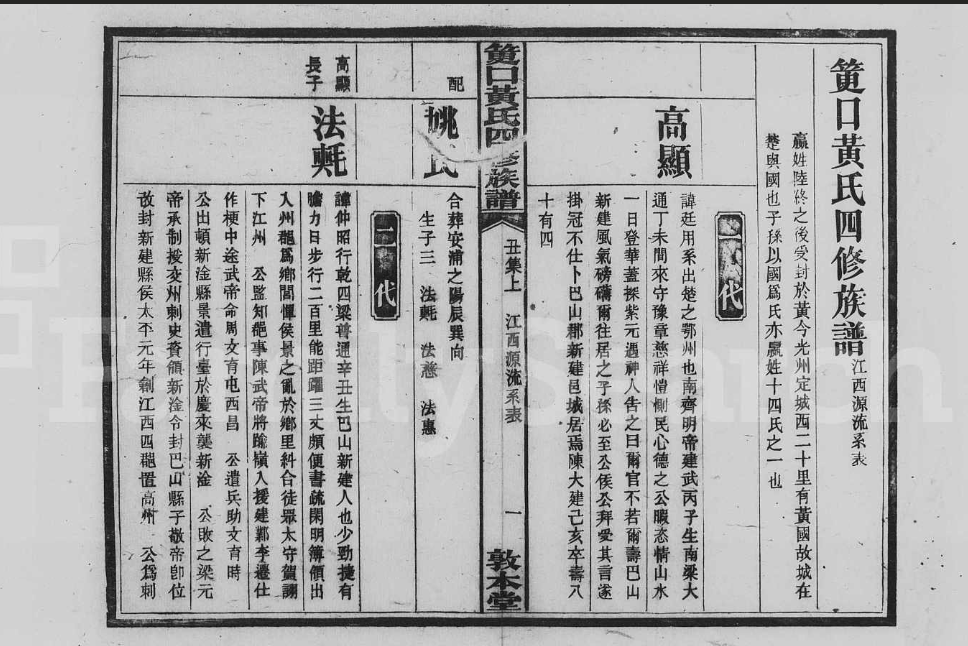

湘菜大师黄永林应奥地 筻口黄氏四修族谱(敦

筻口黄氏四修族谱(敦